Cette année, nous célébrons la culture coréenne en France. De nombreux artistes coréens présentent leur travail à Paris. Vous-même êtes actif en France depuis de nombreuses années. Considérez-vous que les liens, les décalages, les va-et-vient entre la Corée et la France jouent un rôle clef dans votre travail?

Oui, sûrement. La France et l’art français m’ont toujours accompagné. Dès ma formation à l’université Hongik en Corée, mes professeurs étaient de grands artistes qui avaient étudié en France dans leur jeunesse ou qui ont été inspirés durant toute leur carrière par des artistes tels que Simon Hantaï, Claude Viallat, Pierre Soulages… Cette expérience m’a nourri et alors que je ne suis pas d’origine française, la France, avec les années, est devenue mon second pays.

C’est une suite de renaissances…

C’est cela. Qu’est-ce que la Corée, qui suis-je, que dois-je faire? Je me posais de nombreuses questions et c’est finalement en venant en France, en prenant de la distance, que j’ai pu découvrir et comprendre mon pays, la Corée. Je l’ai quitté, mais, heureusement, pas pour n’importe quelle destination: la France, le pays de la culture, de la diversité et surtout de l’art moderne. Les cultures et les modes de pensée sont bien sûr très différents et cet échange culturel franco-coréen, le plus important depuis soixante ans, est un très grand événement pour moi. Je pense que son sens profond est de renouer avec la démarche de cette première génération d’artistes contemporains coréens qui sont tous passés par la France.

Depuis longtemps je nourrissais le rêve de faire quelque chose avec le musée Guimet. Non pas le Louvre, mais bien le musée Guimet car on y mesure l’ouverture aux autres cultures. C’est un musée particulièrement riche, dans lequel j’ai beaucoup appris: face aux œuvres vieilles de plus de cinq mille ans, on n’est pas seulement face à un témoignage archéologique, mais on est dans la rencontre spirituelle, à un niveau supérieur. J’ai découvert ces trésors, ces sculptures, ces bouddhas, alors même que j’étais incapable de les remarquer en Corée. La distance, le décalage, un autre point de vue m’étaient nécessaires. J’ai eu cette même émotion dans les galeries du Moyen-Orient du musée du Louvre : la rencontre avec ces œuvres est au-delà de la relation artistique…

Et c’est cette vision que je voulais développer en m’installant au musée Guimet: je souhaitais dépasser le travail purement artistique pour toucher à une dimension spirituel le, primordiale.

Votre œuvre se distingue par un travail d’une grande constance qui est liée à son attachement à une matière, le charbon. Et pourtant, elle se renouvelle de manière cyclique. Vous avez raconté que jeune artiste, le charbon vous avait d’abord semblé un matériau peu cher et abondant. Avez-vous plus tard été tenté d’abandonner le charbon pour d’autres médias ?

Je ne sais pas. Peut-être que cela viendra un jour, mais pour le moment, je ne pense pas changer de matériau. Le charbon de bois est un matériau brut, pas cher. Et ce n’est pas tant le matériau en lui-même qui est important que ce que je peux encore en tirer et ce que je dois encore redécouvrir en lui, à partir de ma sensibilité et de la signification du charbon dans la culture. Il ne faut pas oublier l’importance de la répétition, du geste inlassablement répétitif, dans la culture coréenne. On entre en contemplation en ré pétant les choses, tout comme les moines, les philosophes, les musiciens. Mais bien qu’incessante répétition, chaque interprétation est différente: c’est la répétition qui permet à l’artiste d’amener son univers créatif à maturité. Par la répétition, on s’oublie soi-même, on perd son identité. À la fin, il n’y a plus que la répétition qui reste. On dirait que l’on fait naître, mourir, et renaître le geste créatif.

Dans les traités anciens en Asie, on dit que l’encre a cinq couleurs. Est-ce qu’on peut en dire autant du charbon ?

On pense que le charbon n’est que noir, mais ce n’est pas vrai. Le charbon a des centaines de couleurs, plus que des centaines: il y a des noirs froids, des noirs chauds, des noirs un peu gris comme la cendre, des noirs brillants comme le métal, des noirs mats, il y a tellement de nuances… Le noir n’est pas seulement couleur, il est profondeur. Depuis trois mille ou quatre mille ans, les peintres et graveurs asiatiques travaillent avec le noir, explorent ses profondeurs, alors que moi cela ne fait que vingt ans à peine !

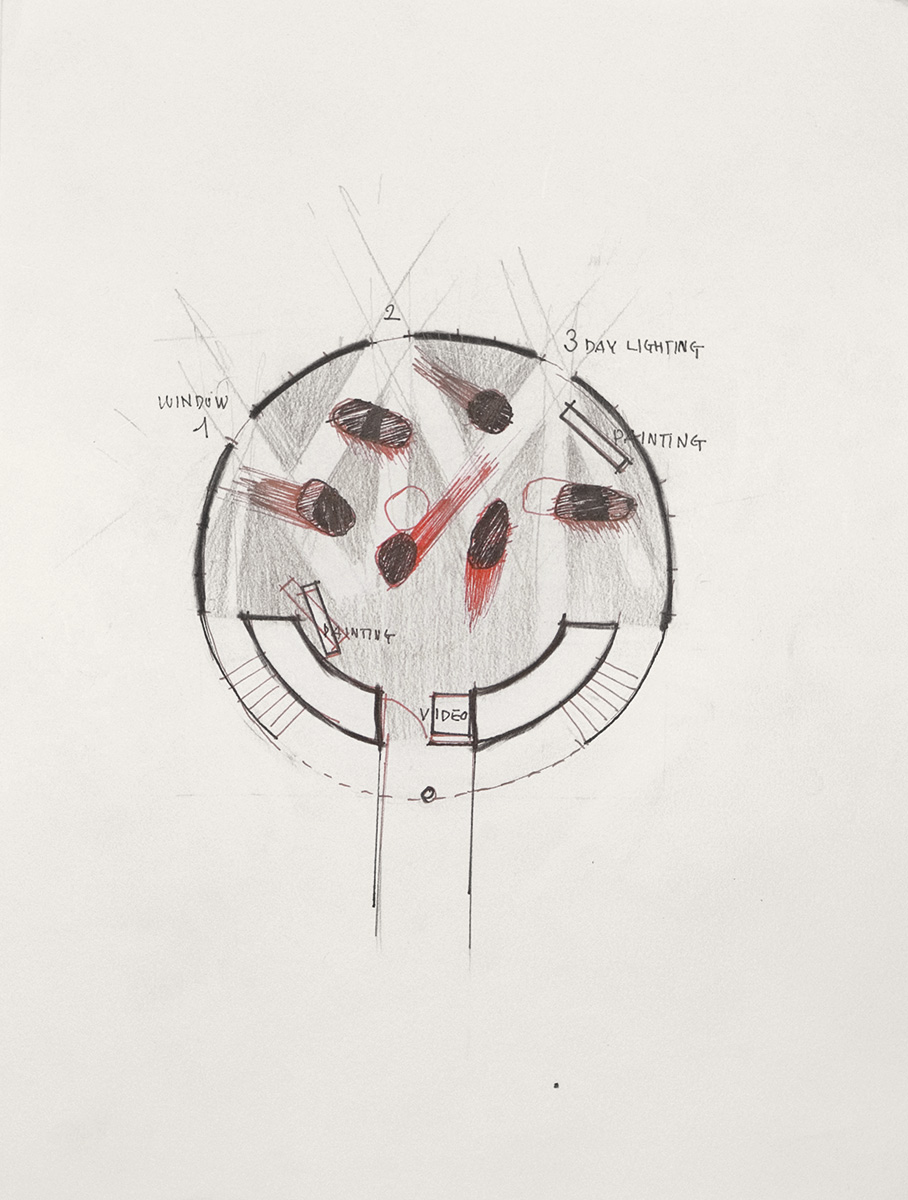

Votre intervention au MNAAG procède de l’articulation apparente entre la sculpture, la peinture et la vidéo. Après avoir pratiqué ces formes de création de manière distincte, est-ce le temps de la synthèse ? Quelle est la relation entre ces objets réunis sous le dôme de la rotonde du musée ?

Oui, c’est une forme de synthèse. Parfois on pense que la peinture est une simple image, une forme en deux dimensions, que ce n’est pas quelque chose de tangible en trois dimensions. Mais dans mon travail, j’ai toujours associé le charbon de bois et la toile. Mes toiles ne sont pas des sculptures, mais elles ont une présence, un corps qui leur est propre, en trois dimensions.

Comme une stèle ?

Oui. La sculpture, par sa masse, sa matérialité, s’impose et se donne en soi: le regard ne va pas au-delà. Tandis que la peinture est un médium, un vecteur d’imagination qui traduit l’esprit de l’artiste. Et c’est pour cette raison que dans mon installation du musée Guimet, les toiles ont besoin des sculptures de charbon comme les sculptures ont besoin des toiles: dans le même espace, elles s’éclairent l’une l’autre et font émerger la sculpture dans la peinture et inversement. C’est une conversation. Et c’est ce qui me satisfait pleinement.

Et la vidéo ?

La vidéo qui est projetée au sein de l’exposition montre une manifestation culturelle en Corée qui me permet de témoigner de l’origine de mon travail. Pour tout un chacun, le charbon vient tout droit de la nature, il est issu du bois et du feu. A lors que le charbon, tel qu’envisagé dans mon travail, est un pur produit de notre culture.

J’ai filmé cette cérémonie traditionnelle, appelée « brûler la maison de la lune », dans ma ville natale. Il s’agit d’une cérémonie propitiatoire qui célèbre le nouvel an. Les villageois empilent dans un champ des branches de pin, collectées durant l’hiver, formant une tour de près de quinze mètres de hauteur, autour de laquelle ils déposent des messages de vœux: c’est « la maison de la lune ». Au lever de la première lune de l’année, le 15 janvier du calendrier lunaire, ils embrasent le bûcher, détruisant ainsi symboliquement l’année qui vient de s’écouler. Cette cérémonie, qui s’accompagne de musique, de danses, de jeux de lutte, etc., est destinée à chasser les mauvais esprits, purifier l’esprit des hommes, favoriser le bonheur et l’abondance des récoltes. Je dirais qu’elle symbolise la résurrection de la nature. J’ai toujours été fasciné par les idées de purification, de renaissance à travers le feu, tous les concepts qui reposent sur les croyances primitives des êtres humains qui, pour être ravivées, doivent s’appuyer sur des symboles tels que cette cérémonie. C’est cela la culture.

Je souhaiterais que mon travail puisse toujours évoquer ces idées pures et radicales de l’homme: la transcendance, la purification, le dualisme entre mortalité et immortalité et enfin la résurrection.

À travers cette vidéo, on comprend donc que le charbon est obtenu à l’issue d’une cérémonie traditionnelle. Il s’agit donc d’une histoire humaine également. Et c’est pour cela que je tenais à la montrer.

La vidéo nous renvoie à la culture coréenne, et en même temps vous avez conçu cette œuvre comme une réponse personnelle à une récente visite du site néolithique de Gavrinis en Bretagne. Pourriez-vous décrire cette expérience?

Je rassemble et fagote le charbon avec des fils élastiques pour créer une masse, une forme. C’est un travail délicat, car le charbon est un matériau fragile, qui s’effrite et se casse facilement. Mes sculptures ne sont que matière, elles sont abstraites, éloignées de toute figuration: aucune image n’est perceptible, je ne montre que des élastiques et du charbon de bois. On ne comprend pas à quoi cela sert ni pourquoi cela a été fait. Certains visiteurs y verront des objets inutilisables, comme réalisés par un fou… D’autres y percevront un geste d’artiste, qui travaille avec du fil élastique et du bois brûlé…

À Gavrinis, j’a i expérimenté exactement cela: je me suis retrouvé face à une totale abstraction. Autant à Lascaux on peut identifier des motifs, des symboles, etc., autant à Gavrinis, qui est aussi une grotte préhistorique, je n’ai pu reconnaître aucun signe, aucun élément figuratif. C’est un travail d’abstraction complètement fou! Ces gravures rupestres, ce n’est pas de l’art, cela le transcende. C’est pour ce la que j’aime Gavrinis, c’est un lieu qui me donne beaucoup d’énergie spirituelle.

En Corée, l’abstraction a connu plusieurs expressions, mais l’une semble avoir une importance particulière pour nous contemporains, c’est le Dansaekhwa. Comment vous situez-vous par rapport à ce mouvement?

La première génération du Dansaekhwa est formée par tous mes professeurs… Ces grands artistes m’ont beaucoup influencé. Dansaekhwa n’est pas seulement un mouvement d’art minimal ou conceptuel ni même « monochrome », comme on le désigne en Europe. C’est plus complexe. Ce mouvement est né de la pauvreté: dans les années 1960 – début 1970, en raison de la situation politique, on ne trouvait pas de peinture à l’huile en Corée. Il fallait en importer depuis la France ou le Japon, mais très peu d’artistes pouvaient accéder à ce produit rare et onéreux. Alors, il a fallu se débrouiller: plutôt que la peinture, utiliser la mine de plomb; plutôt que la toile, utiliser le papier ou les sacs de jute. C’est pour ces raisons que les matériaux des œuvres du mouvement Dansaekhwa sont peu variés. Par ailleurs, la Corée était très fermée à cette époque, et aucune information de l’étranger, aucune revue d’art ne pénétrait dans le pays. Les jeunes artistes, confrontés à une peinture figurative officielle modelée d’un côté par le régime militaire, de l’autre par le pouvoir communiste, ont refusé de s’y soumettre, et se sont révoltés pacifiquement à travers leur peinture, en faisant de l’abstraction. Ce mouvement est donc né en dehors de toute influence extérieure.

Votre propre travail s’est développé dans un cadre beaucoup plus international. Pensez-vous que du point de vue formel vous avez une dette vis-à-vis de ce mouvement ? Vous êtes-vous senti être, à un moment, un enfant du Dansaekhwa ?

Oui. Quand je suis entré en 1975 à l’université des beaux-arts en Corée, tous mes professeurs travaillaient avec de la simple peint ure qu’on utilisait pour les bâtiments. Ils peignaient sur la toile en mélangeant peinture et mine de plomb. L’artiste Ha Chong-hyun, par exemple, fabriquait son blanc en mélangeant du pigment blanc avec de l’huile de lin, qu’il appliquait à l’arrière d’un tissu à la trame grossière, pour faire passer la peinture à travers la toile.

Un autre artiste, Chung Sang-hwa, procède à un travail de répétition lente et silencieuse: il peint ses toiles, retire les couches de peinture et les repeint, les unes après les autres. Finalement, la toi le semble monochrome, mais chaque toile est unique, a conservé la mémoire de la couche précédente, et réclame d’être contemplée dans toutes ses variations. Beaucoup d’artistes ont commencé à travailler à cette époque. Moi j’ai assisté, fasciné, à tout cela. Cette période était celle d’une grande ouverture d’esprit sur l’art contemporain.

Vous avez déjà indiqué que votre travail récent était une forme de méditation sur le temps. Pour celui qui observe vos œuvres, c’est aussi une méditation sur le temps de la création. Et son origine. Pourriez-vous nous parler de votre travail de création, de son origine, de ses étapes et de son achèvement ?

Ma façon de travailler… Tous les matins, quand j’arrive à mon atelier, je commence à dessiner à l’encre de Chine sur du papier. Je peins des formes, sans penser, sans réfléchir au geste du pinceau sur le papier. Puis, l’après-midi, j’en choisis quelques-unes et je les questionne : qu’est-ce que c’est, où suis-je à travers ces formes, pourquoi ai-je fait cela, qu’est-ce qui a été mémorisé dans mon corps pour produire cette forme? Je n’accorde pas beaucoup de confiance à ma tête. La tête, c’est de l’information mémorisée, mais aussi vite oubliée. Alors que le corps garde toujours sa propre personnalité. Je ne sais pas qui je suis, ni ce que Je suis capable de faire, mais c’est à travers ma façon de travailler que je me rencontre moi-même. Tout ce temps qui a passé depuis plus de cinquante ans que je suis né, tout ce que j’ai vu, senti, tout ce la est mémorisé dans mon corps. Donc aujourd’hui, quand je travaille, je sors la mémoire de mon corps. La grotte pré historique est le lieu originel, le lieu de naissance de la culture. Nos ancêtres chassaient, cueillaient des fruits, et, revenant dans la grotte, gravaient, peignaient sur les parois toute leur journée, mémorisée dans leur corps. Pour moi, la culture est née dans la grotte. Mon corps est comme une grotte: mon art y prend sa source. Je travaille, je mange, je bois du bon vin, je rencontre des gens, je parle, et mon corps garde tout, tout est archivé dans mon intérieur. Puis je sors les images conservées dans ma grotte. C’est ma façon de travailler, mon processus de création.

Je suis venu dans la rotonde du musée Guimet plusieurs fois. C’est un formidable espace pour y exposer mais en même temps très contraignant. Exposer dans une sur face carrée, c’est plus facile, mais avec une surface ronde, on ne peut pas échapper au centre. Dans le rond, il y a une idée de conservation, comme dans une grotte !

Entretien entre Lee Bae et Éric Lefebvre

Juin 18, 2015, Musée national des arts asiatiques – Guimet, Paris